许多初抵欧美的国人,往往被那里的教育氛围所震撼。学校如同乐园,假期频繁,下午三点便响起放学的铃声,课堂上充满了欢声笑语,老师的鼓励如同春日暖阳,洒落在每一个孩子的心田。这样的景象,让不少家长心中泛起涟漪,感叹:“在欧美读书,真是轻松至极!”这份印象,如同珍贵的纪念品,被家长们带回国内,成为茶余饭后的美谈。

然而,在这份轻松愉悦的背后,却隐藏着另一番不为人知的故事。我曾有幸认识一个联合国机构任职的美国人,他总是眉头紧锁,日复一日地倒数着归国的日子。好奇之下,我询问他为何不愿继续留在异国他乡。他苦笑,坦言留在这里,只为联合国能为其子女教育费用买单。若回国,仅凭教授的身份,难以支付私立中学的昂贵学费。当我提及免费的公立学校时,他的笑容中却透露出一丝无奈,那神情与国内为学区房奔波的家长无异。

数年后,我踏上了美国的土地,亲眼见证了那些关于教育的另一面。小学下午三点的放学铃声响起,黑人孩子们欢笑着奔向家的方向,而大多数白人和华人孩子,却背着沉甸甸的书包,手持各式乐器,匆匆赶往辅导班。这一幕,仿佛是对轻松教育背后真实写照的生动诠释。

欧美的中小学,宛如一片无忧无虑的乐土,孩子们在这里尽情嬉戏,无需承受繁重的学业压力。然而,当快乐的时光悄然流逝,许多孩子也便止步于此。他们或进入社区大学虚度光阴,或从事底层的体力工作,或在街头闲逛,领取失业补助。

在欧美,一个不参加辅导班、不投入大量金钱学习才艺和社会活动的孩子,几乎无缘名牌大学的殿堂。即便在欧洲,虽然社会福利优渥,学生进入好大学相对容易,但公立中学基础薄弱的他们,依然难以顺利毕业。我曾目睹大学生们的狂欢,而一位教授却冷峻地指出:“他们中的多数人,不过是来此享受几年生活,真正拿到学位的,不过三分之一。”

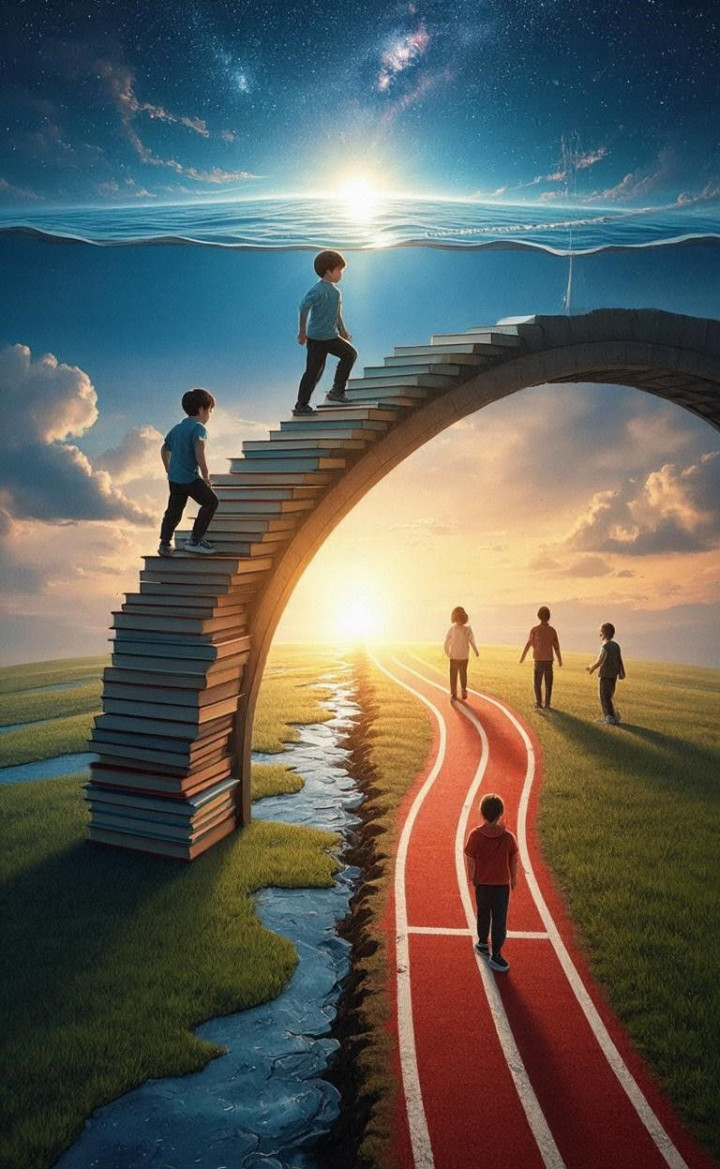

中西教育,实则如同两条蜿蜒的河流,虽同源于知识的海洋,却流向了不同的彼岸。中国教育,如同一座坚实的桥梁,连接着底层与上层,让平民子弟通过不懈的努力,得以跨越阶层的鸿沟。而西方教育,则更像是一场看似公平的赛跑,起点相同,但终点却因家庭背景、社会资源的不同而大相径庭。在宽松与应试的背后,实则隐藏着社会分层的深刻逻辑。

回望中西教育的异同,我们不难发现,教育的本质,不仅在于知识的传授,更在于其社会功能的定位。在中国,教育是全民的希望,是底层人民向上攀登的阶梯;而在西方,教育则更多地扮演着社会筛选器的角色,让自律、拥有更多社会资源的孩子脱颖而出。在这场无声的社会竞争中,每一个孩子都在用自己的方式,书写着属于自己的命运篇章。

配资首选门户网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。